১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ১৭ দিনের সংক্ষিপ্ত সংঘর্ষে হাজারো প্রাণহানি ঘটে এবং এতে ভারতীয় শাসকগোষ্ঠী বিজয়ী হয়। কিন্তু এই যুদ্ধ অন্তর্নিহিত কোনো সমস্যার সমাধান করতে, বিশেষ করে দখলকৃত ও বিভক্ত কাশ্মীর রাজ্যের প্রশ্নের সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়। দশকের পর দশক ধরে এই দ্বন্দ্বসমূহ ভারত ও পাকিস্তানকে বারবার যুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে।

গত সপ্তাহে দুদেশের মধ্যে সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে, আমরা টেড গ্র্যান্টের নিচের প্রবন্ধটি পুনঃপ্রকাশের সিদ্ধান্ত নেই। ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে লেখা এই প্রবন্ধে তিনি ১৯৬৫ সালের সংঘাত ও পরবর্তী সব সংঘাতসমূহের মূল বিষয়বস্তুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ দ্বারা রক্তাক্ত দেশভাগের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন। টেড দেখিয়েছেন এটি এমন এক ক্ষত যা ততদিন পর্যন্ত বিষফোড়ার পুজের মতো বাড়তে থাকবে, যতদিন না ভারত ও পাকিস্তানের পুঁজিপতি ও জমিদারদের উৎখাত করে উপমহাদেশে একটি সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশন গঠিত হয়;যার বুকে মাথা উচু করে জেগে থাকবে স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক কাশ্মীর।

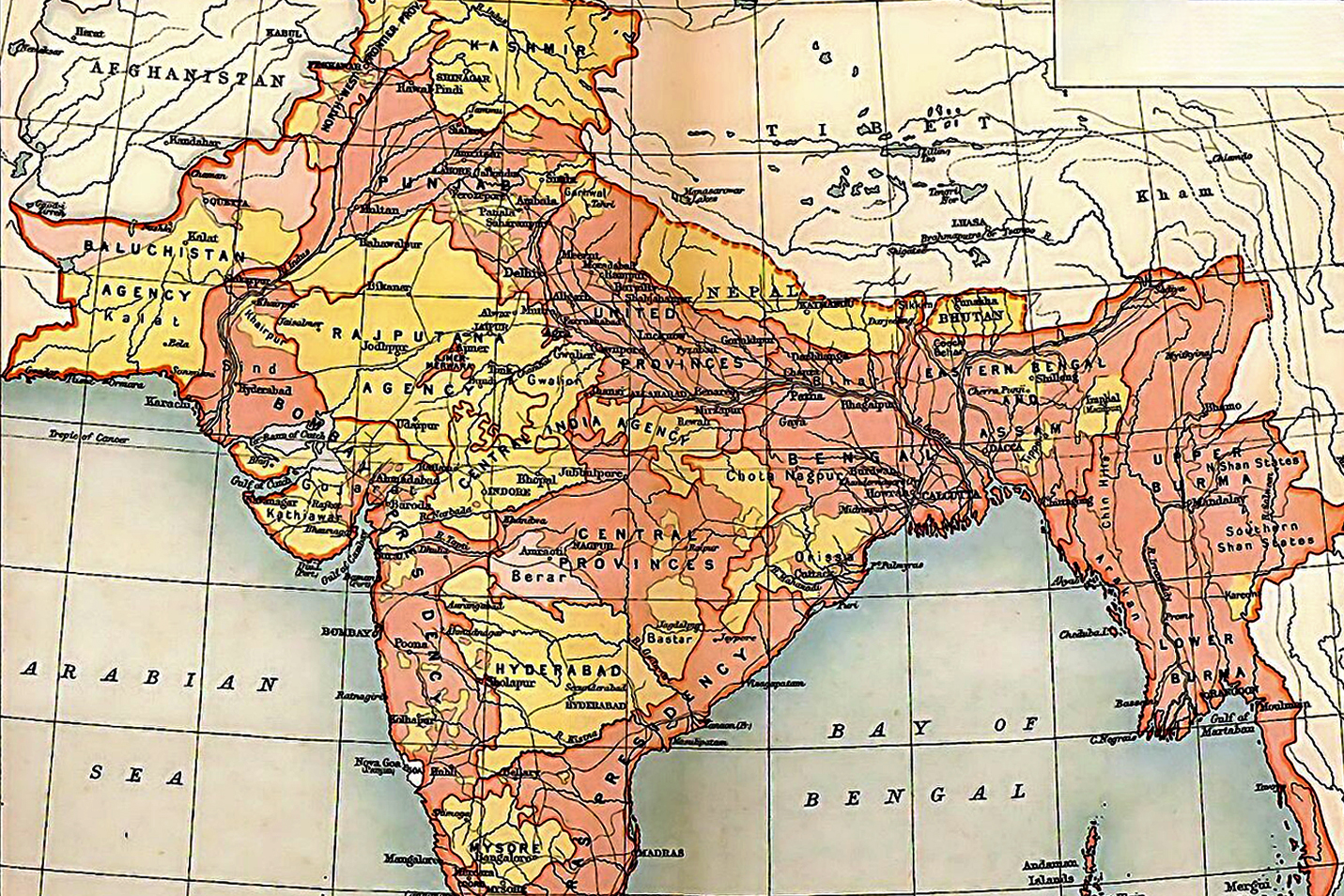

কাশ্মীরে পাকিস্তান থেকে অনুপ্রবেশকারীদের দ্বারা লড়াই, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধে পরিণত হয়,অন্ততপক্ষে দুই দেশের মধ্যেকার পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে এটি হয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তান তৈরি করেছিল,যখন সেদেশের পুঁজিপতিরা উপহমাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে বাধ্য হয়েছিল। সবসময়কার মতো,এবারো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ “ভাগ করো,শাসন করো” নীতি দ্বারা লাভবান হওয়ার আশা করেছিল এবং এই নীতি তারা শতাব্দীর পর শতাব্দী সফলভাবে ব্যবহার করে এসেছে। তবে ব্রিটিশ পুঁজিবাদের ক্রমাগত পতন ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের যে নিয়ন্ত্রণ ছিল তাকে দুর্বল করে দিয়েছে।

ভারতের পুরো প্রস্থকে মাঝে রেখে দুই ভাগে বিভক্ত হওয়া এই পাকিস্তান সম্পূর্ণ একটি জীর্ণশীর্ণ রাষ্ট্র হিসেবে টিকে আছে, যেখানে পাকিস্তানি জমিদার ও পুঁজিপতিরা ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস-কুসংস্কার ও ভয়কে কাজে লাগিয়ে সে দেশের কৃষক ও উপজাতিদের উপর তাদের ত্রাসের আধিপত্য বজায় রেখেছে। পাকিস্তান একটি মুসলিম ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্র, যার বঙ্গদেশীয় অঞ্চল,পূর্বপাকিস্তানে একটি বড় হিন্দু সংখ্যালঘু সম্প্রদায় রয়েছে। ভারত বিভাজনের সময় রক্তাক্ত সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলিম তাজা প্রাণ নিঃশেষের মধ্য দিয়ে জন্মলাভ করা পাকিস্তান রাষ্ট্রে গত বিশ বছরে উভয় দেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান পাকিস্তানে এবং হিন্দুদের ভারত পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটেছে, যেখানে একদেশের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার লেলিহান আগুন পরবর্তীতে অন্যদেশের ভেতরে ভয়ার্ত দাঙ্গার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

ভারতীয় জমিদার ও পুঁজিপতিদের আধিপত্যের কারণে ব্রিটিশ রাজত্ব থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে টিকে সমস্যাসমূহের সমাধান করতে ভারত রাষ্ট্র নিজেও ব্যর্থ হয়েছে। তার উপর জনসংখ্যার অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন প্রকৃতপক্ষে হ্রাসই পেয়েছে এবং অধিকাংশ জনগণ নিরক্ষরই থেকে গেছে।

একদিক দিয়ে দেখলে জনসংখ্যা, শিল্প ও সম্পদের মানদণ্ডে ভারত দুই দেশের মধ্যে শক্তিশালী। ফলে, ব্রিটেন ও আমেরিকার সাহায্যে সাময়িকভাবে সে একটি নড়বড়ে গণতন্ত্র বজায় রাখতে পেরেছে।

অন্যদিকে,পাকিস্তান হলো একটি সামরিক(আর্মি) তথা বোনাপার্টবাদী-একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্র, এবং এই একনায়কের ধারা সেই দুর্বল গণতন্ত্রের স্থান দখলে নিয়েছে যার মাধ্যমে রাষ্ট্রটি ৪৭-এ তার যাত্রা শুরু করেছিল ।

এই দুইদেশের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে তীব্র বিবাদ চলেছে। যা তাদের সাবেক প্রভু-শাসকদের দ্বারা দান করা এক “উপহার” মাত্র। কাশ্মীরের লক্ষ লক্ষ জনসংখ্যার মধ্যে মুসলিমদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপ্রতিরোধ্য। তবে সর্বোপরি তাদের স্বল্প জনসংখ্যা সত্ত্বেও গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ ও কৌশলগত অবস্থানের কারণে কাশ্মীর ইস্যু একটি মুখ্য প্রশ্নে পরিণত হয়েছিল।

স্বাধীনতা

ভারতের বিভক্তির সময় কাশ্মীর ছিল ব্রিটিশদের রক্ষিত কৃত্রিম দেশীয় রাজ্যগুলোর একটি। এর হিন্দু শাসকের বিরোধিতা করেছিল কাশ্মীর কংগ্রেস, যেটি অসাম্প্রদায়িক ভিত্তি ভারতীয় কংগ্রেসকে সমর্থন দিত এবং মুসলিম শেখ আবদুল্লাহ এর শাসক ছিলেন। পাকিস্তানিরা এটি দখল নেওয়ার চেষ্টা করলে আতঙ্ক ছড়ায়, শেষমেশ রাজা ভারতে যোগদান করেন। সে সময় ভারতীয় ও পাকিস্তানি সৈন্যদের মধ্যে সংঘর্ষের ইতি ঘটে একটি “যুদ্ধবিরতি রেখা” স্থাপনের মাধ্যমে,যা বর্তমান যুদ্ধ শুরু হওয়া পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তান-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের সীমানা হিসেবে রয়ে যায়।

ধীরে ধীরে ভারতীয় শাসকদের উপর থেকে কাশ্মীরের জনগণের মোহভঙ্গ হয়। জনগণের চাপে বিরোধিতা শুরু করা শেখ আবদুল্লাহকে ক্ষমতাচ্যুত করে কারাগারে বন্দী করা হয়। কার্যত একটি সামরিক শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পায় এবং উপমহাদেশের অন্যান্য অঞ্চলের মতো কাশ্মীরেও অসন্তোষ ও বিরোধিতার বারুদ সঞ্চিত হতে থাকে। বিশেষ করে শেখ আবদুল্লাহর মুক্তি এবং পরে তাকে পুনরায় কারারুদ্ধ করার ঘটনাগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে,ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের থেকেই কাশ্মীরের স্বাধীন হওয়ার জোর প্রবণতা প্রকাশ পেতে শুরু করে।

অভ্যন্তরীণ চাপ

উভয় দেশের অভ্যন্তরীণ চাপ পাকিস্তানের বোনাপার্টবাদী শাসক আইয়ুব খানকে এক দুঃসাহসিক ঝুকিপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে প্ররোচিত করে। পাকিস্তান থেকে হাজার হাজার সশস্ত্র অনুপ্রবেশকারী কাশ্মীরে পাঠানো হয়। তখন আইয়ুব খান আশা করেছিলেন যে এটি একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত ঘটাবে। যখন তা ব্যর্থ হয়, ভারত-নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরে পাঠানো হলে তারা গেরিলা কৌশলের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর উদ্দেশ্য ছিল ধীরে ধীরে ভারতীয়দের শক্তি ক্ষয় করা, যতক্ষণ না তাদের জন্য কাশ্মীর ধরে রাখার আর লাভজনক না হয়।

পাকিস্তানি জমিদার ও পুঁজিপতিদের জন্য এটি ছিল একটি ভয়ানক ভুল হিসাব। ভারতীয় শাসকশ্রেণী এই ইস্যুতে পিছু হটলে তাদের রাষ্ট্র ও নিজেদের জন্য মারাত্মক পরিণতি হতো। ১৯৬২ সালে চীনাদের হাতে তাদের সেনাবাহিনী ইতিমধ্যেই নাকানিচুবানি ও অপমানজনক পরাজয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। ফলস্বরূপ, তারা প্রতিরোধ করতে বাধ্য হয়েছিল। এরই মধ্যে কচ্ছের রণ (লবণাক্ত বিরাট এক জলাভূমি) নিয়ে দুই রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষও হয়েছিল,যা পরে একটি অনির্দিষ্ট যুদ্ধবিরতি দ্বারা মীমাংসিত হয়।

যুদ্ধের পিছনে উভয়পক্ষেরই প্রতিক্রিয়াশীল উদ্দেশ্য ছিল। এটি উভয় দেশেরই দুর্বল শাসকশ্রেণী দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল, যারা বিমান ও ট্যাঙ্কের সরবরাহের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকার মতো সাম্রাজ্যবাদী শক্তির উপর নির্ভরশীল ছিল। এটি উভয় দেশের জনগণের স্বার্থের বিরোধী ছিলো। তাদের উৎস এক এবং বহু ক্ষেত্রেই তারা একই ভাষায় কথা বলেঃ পাঞ্জাবি, বাংলা ইত্যাদি।

তাৎক্ষণিক ফলাফল ছিল ভারতীয় শাসকশ্রেণীর বিজয়,যারা শেষ যুদ্ধবিরতির সময় দখলকৃত ভূখণ্ডের কিছু অংশে অনুপ্রবেশ করেছিল যা আদতে পূর্বে পাকিস্তানিদের দখলীকৃত ছিল। ভারতীয়রা লাহোর শহরের নিকটবর্তী পাকিস্তানের কিছু অংশ ও অন্যান্য সেক্টরও দখল করে নেয়।

আর্থিক শক্তি

রাশিয়ান ও চীনা আমলাতন্ত্র একে অপরের সাথে ক্ষমতার রাজনীতির নোংরা খেলায় প্রতিযোগিতা করছিলো। রাশিয়ানব্লক ও পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদী ক্যাম্পের দ্বন্দ্বে দীর্ঘদিন ধরে অচল হয়ে পড়ে থাকা “জাতিসংঘ”-তে রাশিয়া ও আমেরিকা একত্রিত হয়ে যুদ্ধ বন্ধের দাবি জানায়। কঙ্গো ও অন্যান্য অঞ্চলের পরিস্থিতির তুলনায় এটা একেবারেই ভিন্ন ছিল, কোরিয়ো যুদ্ধের কথা তো বলাই বাহুল্য।

পশ্চিমা সংবাদপত্রগুলো তখন যুদ্ধের অসাড়তা ও অর্থহীনতা সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তানের কাছে যে লেকচারগিরি করছে, তার আসল ভাড়ামী দেখা যায় যখন কেউ ওই একই পত্রিকার পাতা উল্টিয়ে আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা ভিয়েতনামে চালানো বর্বর হস্তক্ষেপমূলক যুদ্ধের সংবাদ পড়ে।

.

যুদ্ধরত দেশগুলোকে সবধরনের সরবরাহ বন্ধ করে দেওয়ার হুমকিতে শিল্পোন্নত দানব দেশগুলোর আধিপত্য প্রকাশ পায়। এই হুমকি ছিল চূড়ান্ত নির্ধারক। পাকিস্তান ও ভারতকে এই দেশগুলোর উন্নত শিল্প ও আর্থিক শক্তির কাছে মাথা নত করতে হয়। এমনকি তারা যদি যুদ্ধ চালিয়েও যেতো,তাহলে কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের ট্যাঙ্ক, বিমান ও যুদ্ধের মূল অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হতো। এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ হলো, অর্থনৈতিক ‘সাহায্য’ ছাড়া এই দুই দেশের অর্থনীতি একেবারে স্থবির হয়ে পড়তো।

নীতি নির্ধারণে শ্রেণীভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের, বিশেষ করে ভারতে, বিশাল স্বার্থ জড়িত ছিল। এটিই ছিল তাদের উদ্বেগের কারণ। এশিয়া ও বিশ্বপরিস্থিতির বিকাশের ফলে, ভারত ও পাকিস্তানের বাস্তবতা ১৯৪৭ সালে তাদের করা হিসাব-নিকাশের চেয়ে আলাদা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলস্বরূপ,বিশেষ করে যুদ্ধ চলতে থাকলেও তাদের যে কোনো দিক থেকেই ক্ষতির মুখোমুখি হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছিলো।

রুশ-আমলাতন্ত্র কোনো ধরনের শ্রেণীভিত্তিক নীতি উপস্থাপন না করেই ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে, অর্থাৎ তাদের শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে “মধ্যস্থতা” করার প্রস্তাব জাহির করে। অক্টোবর বিপ্লবের ঐতিহ্যের দাবিদার এই কর্তৃত্বপ্রেমীদের অবনতি ও আমলাতান্ত্রিকপচনের কী চূড়ান্ত নমুনা! একটি তুলনা দিলে বোঝা যায়: কল্পনা করাও কঠিন যে আই.সি.আই. (ICI) এবং কোরটল্ডস (Courtaulds)-এর মধ্যে কোনো বিবাদে ট্রেড ইউনিয়নগুলোর “মধ্যস্থতা” প্রস্তাব তারা পাবে বা গ্রহণ করবে! পুঁজিবাদী রাষ্ট্রগুলোর সাথে সম্পর্কে শ্রমিক রাষ্ট্রের জন্যও এটা ঠিক একই কথা।

চীনের আমলাতন্ত্রও ক্ষমতার রাজনীতির খেলায় মেতে ওঠলো এবং ঘৃণ্য ধর্মতান্ত্রিক-স্বৈরাচারী রাষ্ট্র (পাকিস্তান)-এর পক্ষ নিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়, নানা অজুহাতে যুদ্ধের হুমকি দিতে থাকে, যাতে ভারতীয় সৈন্যরা দুদেশের মধ্যকার সীমান্তে আটকে থাকে। ফলে দিনেরকয়েকের মধ্যে চূড়ান্ত পদক্ষপে নেবার “আল্টিমেটাম” পাকিস্তানের সাহায্যে আসে,যারা যুদ্ধক্ষেত্রে মারাত্মকভাবে পিছিয়ে পড়েছিলো।

বিপ্লবের শঙ্কা

বিশ্বমঞ্চে উপস্থাপিত এই ঘৃণ্য নাটকে, আমাদের সামনে ছিল রাশিয়া ও চীন। এই দুটি আমলাতান্ত্রিক শ্রমিকরাষ্ট্র যারা পরস্পরের বিরুদ্ধে কৌশলগত অবস্থান নিচ্ছিলো ও রণকৌশল চালাচালি করছিলো। চীনের এই কৌশলগত খেলার ফলাফল চীনের নিজেরই অসুবিধায় পরিনত হয়েছে, যার ফলে ভারত এখন আরও বেশি সাম্রাজ্যবাদের উপর নির্ভরশীল হয়েছে এবং ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই রাশিয়ার আমলাতন্ত্র কর্তৃক মধ্যস্থতা কামনা করেছে।

আমেরিকা ও রাশিয়ার জন্য এটি একটি গৌণ প্রশ্ন ছিল, বিশেষ করে যেখানে তাদের নিজেদের স্বার্থের সংঘর্ষ হয়নি।। ফলে, তারা একটা সমঝোতায় পৌঁছেছিলো। কিন্তু এটি জাতিসংঘের কার্যকরীতা প্রমাণ করা তো দূরের কথা, বরং শুধুমাত্র এই দুটি দানবীয় শক্তির মহাশক্তিধর অবস্থাই প্রদর্শন করে। তারা উভয়েই একটা বিপ্লবী পরিণতির ভয় পাচ্ছিলো। যদি যুদ্ধ চলতে থাকে তাহলে কী হতে পারে সেই ভয়। কারণ এর ফলে পাকিস্তান ও ভারত উভয় দেশেরই শ্রমিক ও কৃষকদের দ্বারা বিদ্রোহ হতে পারে। তাই তারা তাদের অবস্থানে একমত হয়েছে। তারা চায় সবকিছু যেভাবে চলছে, সেভাবেই চলুক অর্থাৎ বর্তমান পরিস্থিতিই অক্ষুণ্ণ রাখতে চায়।

চীনারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী লক্ষ্যগুলোতেই আগ্রহী ছিল। তাদের এই স্বার্থপরের মত নীতি ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর উপর কী প্রভাব ফেলবে, সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্রও মাথাব্যথা ছিল না। ভারতীয় শ্রমিক ও কৃষকদের নিজেদের থেকে দূরে সরিয়ে দিয়ে তারা কেবল শাসকশ্রেণীকেই শক্তিশালী করেছে।

‘আনিব শান্তি শান্ত উদার’

যুদ্ধের স্বল্প সময়ের মধ্যেও শ্রমিক-কৃষকদের মধ্যে যতটুকু জাগরণ সৃষ্টি হয়েছে,তা কেবল ভারত-পাকিস্তান দুদেশেরই ঝগড়া-বিবাদ বা দ্বন্দের বৃদ্ধিকে আরও দ্রুত বাড়িয়ে দেবে। এমনকি বড়লোকদের পুঁজিবাদী সংবাদমাধ্যমও পাকিস্তানি একনায়কতন্ত্র যে পরাজয় বরণ করেছে,তার ফলস্বরুপ আয়ুব খানের পতনের সম্ভাবনার কথা বলছে। ভারতের জনগণের মধ্যেও মোহভঙ্গ দেখা দেবে। ভারতীয় জনগণের জাগরণের প্রভাব ভারত রাষ্ট্রের উপরও পড়বে। এভাবেই ভারতীয় উপমহাদেশে এক গভীর পরিবর্তনের সূচনা হয়েছে।

ভারতের ও পাকিস্তান উভয় মার্ক্সবাদীরা করাচি ও দিল্লির সুদখোর মহাজনদের ক্ষতিকর হিসাব-নিকাশের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করুন। তারা জমিদার ও পুঁজিপতিবিহীন, একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রে সবার সমান অধিকার নিয়ে একটি স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক কাশ্মীরের দাবি জানাবেন। তারা উভয় দেশের শাসক শ্রেণীর উৎখাতের আহ্বান জানাবেন, উভয় পক্ষের যুদ্ধের আসল উদ্দেশ্যকে উন্মোচিত করবেন। তারা সমগ্র উপমহাদেশের জনগণের জন্য একটি সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশনের দাবি জানাবেন, যেখানে স্বায়ত্তশাসন পাবে সেই সব সম্প্রদায় যারা এ আকাঙ্ক্ষা লালন করে। কেবল এই পথেই এশিয়ার এই অংশে প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব।

ভবিষ্যতে এই অঞ্চলের মানুষ অনেক ঝড়-ঝাপটা আর সংগ্রামের ভেতর দিয়ে যাবে তখনই তারা বুঝতে পারবে যে কেবলমাত্র একটি সমাজতান্ত্রিক ফেডারেশনই(রাষ্ট্রজোট) তাদের শান্তি, সমৃদ্ধি, প্রতিষ্ঠা আর উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারে। এই সংগ্রাম দেশের ভেতরেই অভ্যন্তরীণভাবে পরিচালিত হবে যার পেছনে থাকবে বিশ্বের মেহনতি মানুষের সমর্থন।

মূল প্রবন্ধের লিংকঃ https://marxist.com/neither-india-or-pakistan-for-a-socialist-federation.htm